本网讯(国际有序物质科学研究院)近日,在《铁电化学》理论框架指导下,南昌大学国际有序物质科学研究院宋贤江教授、陈晓刚教授等利用氢/氟取代策略,设计合成出首例本征的二维范德华分子铁电体。研究成果以“A 2D Van Der Waals Molecular Ferroelectric”为题发表于《先进材料》(Advanced Materials)上。该工作由南昌大学独立完成。

铁电材料凭借其可切换的自发电极化特性,在高密度存储器、传感器等领域有重要应用。随着电子器件日益趋于微型化、集成化和轻薄化,越来越要求铁电材料能够以纳米级厚度的超薄薄膜形式应用。传统的三维铁电体由于薄膜尺寸效应、退极化场的影响以及界面上普遍存在的悬挂键和缺陷极等,在纳米尺度上很难保持铁电性。二维范德华(vdW)铁电体的出现为解决这一难题提供了新方向。这类材料具有稳定的层状结构,层内以强化学键连接,层间则通过弱范德华力结合,不仅易于机械剥离至原子级厚度,还能与其他基底实现无界面问题的集成,被视为后摩尔时代电子元件的重要候选材料。但遗憾的是,已发现的本征二维范德华铁电体数量极少,且主要局限于过渡金属硫/硒磷酸盐和单硫族化合物等无机材料(如CuInP₂S₆),构建新型二维范德华铁电体始终是该领域的重大挑战。

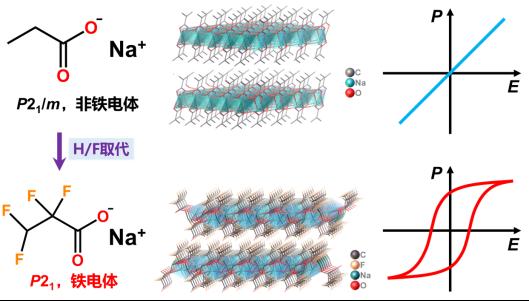

图1. H/F取代策略设计二维范德华分子铁电体的示意图。母体化合物丙酸钠具有二维范德华层状结构,但室温结晶在中心对称的P21/m空间群,不满足铁电体极性晶体对称性的要求,在外电场(E)下表现出普通电介质的极化(P)随E变化的线性行为(上)。对丙酸钠中的丙酸进行H/F取代后,得到的2,2,3,3-四氟丙酸钠保持二维范德华层状结构,并且室温结晶于极性的P21空间群,具有铁电性,其极化P在外电场E下表现出铁电体的电滞回线(下)。

针对上述问题,宋贤江、陈晓刚等利用《铁电化学》理论框架中的H/F取代策略,通过对中心对称的母体化合物丙酸钠进行H/F取代,成功设计并合成出一例新型二维范德华分子铁电体——2,2,3,3-四氟丙酸钠。如图1所示,母体化合物丙酸钠具有独特的二维层状结构:单层内的分子通过包括配位键在内的强化学键紧密连接,层间则依靠弱范德华力堆叠。然而,丙酸钠室温结晶在中心对称的P21/m空间群,不是铁电体。对丙酸钠中的丙酸进行H/F取代后,2,2,3,3-四氟丙酸钠保持二维范德华层状结构,室温晶体对称性却变为极性的P21空间群,表现出铁电性。值得注意的是,2,2,3,3-四氟丙酸钠铁电体的结构特征区别于传统二维有机-无机杂化钙钛矿铁电体的层内弱相互作用,与CuInP₂S₆等无机二维范德华铁电体的层内的强成键特性相似,是一例本征的二维范德华分子铁电体。通过微机械剥离得到9 nm厚的2,2,3,3-四氟丙酸钠薄片上仍然能实现清晰的畴翻转,保持了很好的铁电性。

这项研究工作是《铁电化学》理论框架指导化学设计新型分子铁电体的又一成功例子,填补了分子基本征二维范德华铁电体的研究空白,更为开发具有本征二维铁电性能的分子材料提供了全新思路。

论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202507450

审校:许航、涂金凤、朱文芳、欧阳仟